加工系

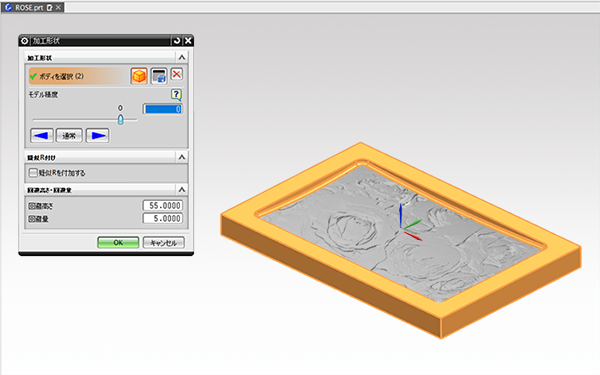

加工形状にSTLモデルを指定できる機能を追加

加工形状にSTLモデルを指定し、工具軌跡を出力できます。

FFAUTで加工形状に登録したSTLモデルは、FFシミュレータ(FF/SIM)にも取り込まれます。

レンズバレル工具選択時のSTKファイル設定機能に対応

レンズバレル工具を選択しているときに、以下の設定画面で、STKファイルの設定できます。

- 等高線中仕上げ

- 等高線仕上げ

- 投影加工

一覧表示編集の[等高線中仕上げ]、[等高線仕上げ]、[投影加工]の各設定も、レンズバレル工具選択時のSTKファイル設定に対応しました。

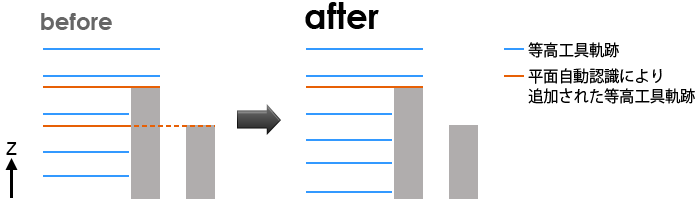

平面自動認識機能を改善

これまでは加工領域外の水平面も検出していたため、不要な等高レベルにも工具軌跡が出力されていました。 FFAUT V.21からは、加工領域内の水平面だけを認識し、無駄のない工具軌跡を出力します。

工具軌跡出力イメージ

<2D輪郭加工>曲線の複数選択に対応

今まで曲線グループの登録は1つずつ選択でしたが、複数選択した曲線グループの登録に対応しました。

また、登録した基本曲線を複数選択し、アプローチ方向や最小最大高さ等をまとめて編集ができるようになりました。

穴あけ加工に共通加工開始点の設定を追加

複数の穴あけ加工の開始・終了点を一括で指定できるため、設定時間を削減でき、設定忘れも防ぎやすくなります。

操作系

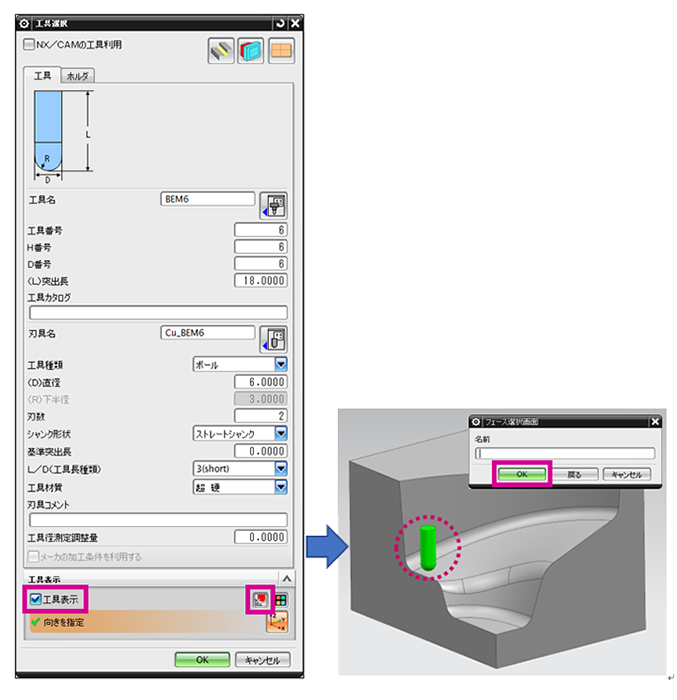

工具選択画面へ工具接点表示機能の追加

工具選択の画面から、モデル上の任意の位置に工具モデルを表示できます。

レンズバレル工具を工具接点表示機能に対応

レンズバレル工具を設定しているときに、以下のパラメータ設定画面で工具接点表示機能が使用できます。

- 加工方向・加工原点

- 加工領域パラメータ

- 干渉チェック機能

- 切り込み動作パラメータ

コーナR部加工の新規作成時に、前加工工具の情報を自動で取得する機能を追加

コーナR部中仕上げ加工、コーナR部仕上げ加工を新規作成するときに、同じ工程内の前加工の工具情報(前加工工具/仕上げ代)を自動で読み込みます。

また、等高線中仕上げ加工、等高線仕上げ加工を新規作成するときに、CR部同時加工の前加工の工具情報も自動で読み込みます。

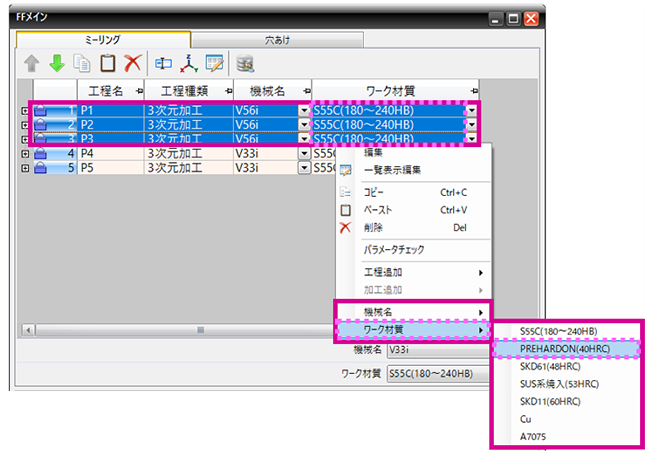

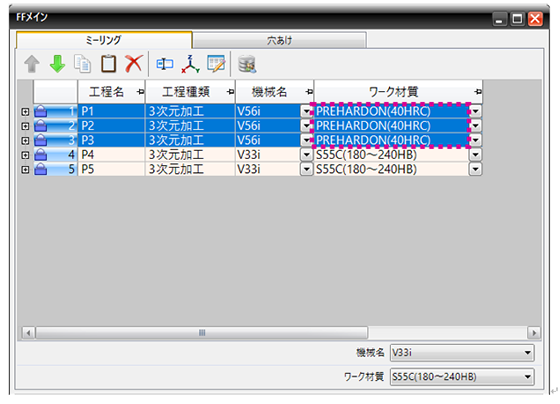

<FFメイン画面>機械名、ワーク材質の一括変更機能を追加

このメニューで、選択した工程の「機械名」または「ワーク材質」を変更できます。

複数の工程を選択した場合、選択している複数の工程の機械名、ワーク材質を一括で変更することができます。

[ミーリング]、[穴あけ]のいずれも対応しています。

画面例)ワーク材質を変更する場合

画面例の変更結果

一覧表示編集画面にデータ比較機能を追加

[一覧表示編集]画面に、設定された各加工データのパラメータ設定値の比較が行える機能を追加しました。

比較結果が一覧で表示され、各加工データのパラメータ設定値の違いを比べて確認することができます。

ミーリング加工データと穴あけ加工データのいずれも対応しています。

テンプレートからデータをコピーするときに設定値を自動で取得する機能を追加

テンプレートからデータをコピーしたときに、特定の条件にある加工形状、素材形状、加工領域、仕上げ代などが自動で取得されるように定義することができます。

定義(モード)は事前に複数のパターンで登録できます。その中からデータをコピーしたときに適用する定義(モード)を指定することができます。

<プロフェショナルデータ出力>NXのレイヤ番号で治具データを指定する機能を追加

治具データを指定するときに、NXのレイヤ番号で指定できます。

プロフェショナルデータ出力を行ったときに、指定したレイヤにあるボディデータが治具モデルとしてSTLファイルで出力されます。

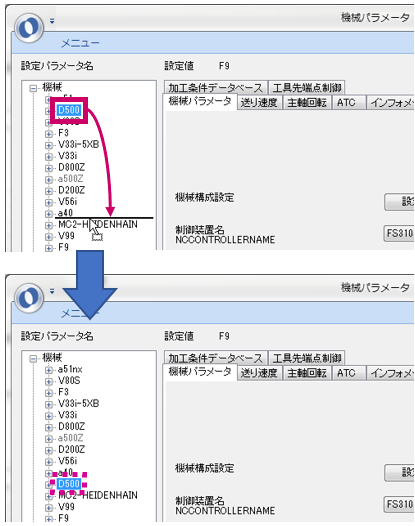

<機械パラメータ>設定パラメータツリーに機械名の並び替え機能を追加

機械名の並び替えをドラッグアンドドロップでできました。

ポスト

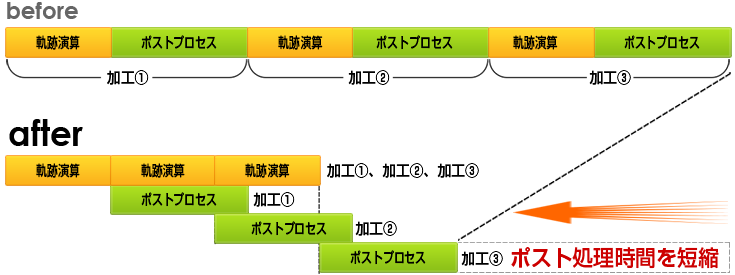

<FFPOST>ポスト処理の時間を短縮

最初の加工の軌跡演算を終えたあと、ポストプロセスを開始するタイミングで次の加工の軌跡演算を開始し、ポストプロセスを並行して行う方法へ変更しました。

この改善により、ポスト処理時間が短縮されます。

ポスト処理イメージ(複数加工の個別演算時)

FF/SIM

FFSIMで使用する加工形状・素材形状の選択機能を追加

工程に登録した加工形状・素材形状の他、レイヤに登録されたモデルを指定して、シミュレーションを行なえるようになりました。

穴をふさぐ、面の延長などの変更を加えた加工形状や素材形状でシミュレーションを行う場合に、該当のモデルをレイヤに登録し指定することで、そのままシミュレーションを行うことができます。

軌跡計算実行後にシミュレーションやポスト処理を自動で実行する機能を追加

軌跡演算を実行するだけで、FFSIMでのシミュレーションの確認までを一度にできます。

シミュレーション実行までの面倒な操作手数を、大幅に短縮できます。

あわせて、ポスト処理を軌跡演算とともに自動で実行できる機能も追加しました。